تقدير موقف: عوامل فشل المصالحة الفلسطينية المتكررة

قالت ورقة سياسية نشرت حديثاً أن هناك عدة عوامل، محلية وإقليمية ودولية، أدت إلى فشل جهود المصالحة، أبرزها محليًا عدم توفر إرادة سياسية لدى طرفي الانقسام، من خلال التوافق على صيغة مشتركة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال ورقة تقدير موقف نشرها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية " مسارات " حملت عنوان " المصالحة الفلسطينية ... عوامل الفشل المتكرر"، للباحث أشرف أبوخصيوان.

وقالت الورقة أن العوامل الإقليمية تتدخل في مجريات الحوار الفلسطيني من خلال حالات التقارب السياسي والفكري مع بعض الفصائل الفلسطينية عبر تقديم الدعم المالي لها لإطالة أمد الانقسام وإفشال الجهود المصرية في تحقيق المصالحة.

فيما ذكرت الورقة أن العوامل الدولية تمارس فيها بعض الأطراف ضغوطًا كبيرة على الفلسطينيين من أجل عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة، تنفيذًا لسياسات داعمة لوجود إسرائيل وعدم توحيد الفلسطينيين لأنفسهم. وأشارت الورقة أنه لا يزال تأثير هذه العوامل ظاهرًا على أرض الواقع، وبشكل ملموس، وهذا يُرجح فشل الجهود المستقبلية، في ظل استمرار مواقف الأطراف الداخلية والتأثير السلبي للبيئتين الإقليمية والدولية.

الورقة

المصالحة الفلسطينية ... عوامل الفشل المتكرر

أشرف أبو خصيوان

تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدفعة الخامسة 2018-2019.

مقدمة

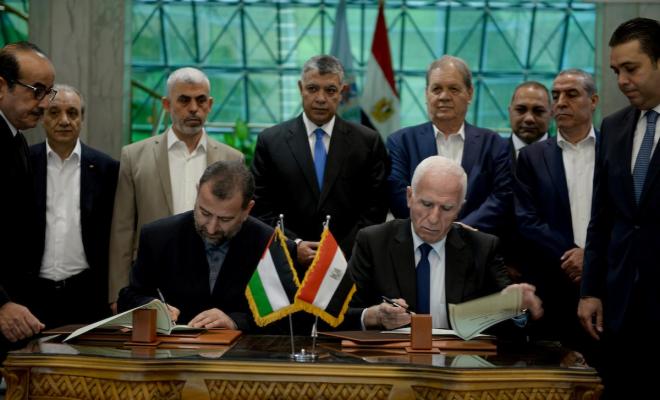

تعثّرت جهود المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وحركة المقاومة الإسلامية " حماس "، في ظل مطالبة الأخيرة بتطبيق اتفاق المصالحة العام 2011، وتمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتطبيق اتفاق العام 2017، وتمكين الحكومة من عملها في غزة . يأتي ذلك في ظل غياب صيغة توافقية تسعى لإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، وإنهاء حالة تفرد الحركتين بالقرار الوطني الفلسطيني.

توقفت اللقاءات بين قيادة الحركتين بعد لقائهما الأخير في القاهرة في تشرين الثاني 2017، للبحث في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق المصالحة 2017، وانتهى اللقاء بتفاهمات عامة لم تتضمن سوى الاتفاق على عودة الاجتماع مطلع شباط 2018، وهو اللقاء الذي أُجِّل بعد أن تجميد جهود المصالحة بسبب خلافات الحركتين على آليات تسليم كامل إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى عوامل أخرى تجسدت في خلافات داخلية وعوامل إقليمية.[1]

أدت عوامل متعددة إلى فشل حركتي فتح وحماس في التوصل إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، ودخلت عملية المصالحة مرحلة جديدة، بعد قيام الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، بتاريخ 24/12/2018، تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية[2]، وقيام "حماس" بعقد جلسة للمجلس التشريعي في غزة أعلنت فيها "نزع الأهلية السياسية عن الرئيس"[3]، وصولًا إلى تقديم حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله استقالتها، بتاريخ 29/1/2019، وتكليف محمد اشتية ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل حكومة جديدة، بتاريخ 10/3/2019[4]، ليفتح ذلك صفحة جديدة من الخلافات الداخلية.

موقف طرفي الانقسام

حركة فتح

قال الرئيس عباس خلال اجتماعه بالقيادة الفلسطينية، بتاريخ 22/12/2018، إننا نريد المصالحة، على أن تستلم حكومة الوفاق الوطني كل شيء في قطاع غزة.[5] وتعتبر قضايا المعابر ورواتب الموظفين وجني الضرائب، وعودة رجال أمن السلطة الفلسطينية إلى مراكزهم في قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الكاملة، واستلام الوزارات، أبرز مطالب الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح.

يرى الرئيس عباس أن اتفاق القاهرة 2017 هو الاتفاق الذي يُمهد لتمكين الحكومة من عملها في قطاع غزة، ويكون من أولويات عملها التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، وترافق موقف الرئيس عباس من المصالحة مع تصريحات اشتية، حيث قال إن "فتح" جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقًا لاتفاق 2017، واستكمال عملية تمكين الحكومة من النقطة التي انتهت عندها عقب محاولة استهداف موكب الحمد الله".[6] كما أكد عاطف أبو سيف ، الناطق باسم "فتح"، أن حركته لم تطلب من "حماس" تسليم سلاح المقاومة أو تدميره.[7]

في هذا السياق، ترى "فتح" أن اتفاق القاهرة 2017 يُشكل بداية حقيقية لتحقيق المصالحة وفقًا لمخرجات اتفاق القاهرة 2011، وهو الدرجة الأولى لسلم إنهاء الانقسام.

حركة حماس

ربطت "حماس" ما ورد في اتفاق 2017 بقضية موظفيها، ووقف الإجراءات ضد قطاع غزة، وأصرت على التمسك بسيطرتها الأمنية على القطاع تحت عنوان عدم المساس بسلاح المقاومة، وبعد اتهامها بتفجير موكب الحمد الله، بتاريخ 13/3/2017، اشترطت العودة إلى اتفاق القاهرة 2011، الذي تعتبره أكثر شمولية، ويضمن تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، من خلال عقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام، وذلك ما عبّر عنه موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحرك، إذ أكد أن اتفاق 2017 مجرد آليات لتطبيق اتفاق 2011، وإذا لم تنجح هذه الآليات فلنبحث عن آليات جديدة لإنجاح اتفاق 2011، كونه الأساس الذي يجب أن ننطلق من خلاله لتحقيق الوحدة الوطنية[8].

في ذات الوقت، قلل سامي أبو زهري، القيادي في "حماس"، من قيمة أي مصالحة بين القوى ما لم ترفع السلطة العقويات عن غزة وتنهي سياسة التمييز ضد القطاع.[9] في حين وصف محمود الزهار، القيادي في الحركة، مصطلح المصالحة بـ"المضلل"، مطالبًا بتطبيق اتفاق 2011.[10]

عقب تكليف اشتية بتشكيل حكومة جديدة، اعتبر عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم "حماس" "أن أي حكومة أو مؤسسة فلسطينية تتشكل بعيدًا عن التوافق والإجماع الوطني هي انقلاب على الاتفاقيات الموقعة بالرعاية المصرية وتكريس لسياسة الاستبداد"، واصفًا الحكومة الجديدة بـ"الانفصالية"[11]. وهو ما يعني أن مقاربة تمكين الحكومة في قطاع غزة وفق اتفاق 2017 باتت تواجه مزيدًا من الصعوبات في ظل عدم اعتراف "حماس" بالحكومة المزمع تشكيلها.

تتمسك حركة حماس بموفقها من المصالحة الفلسطينية، في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، لأنه يُمهد الدخول المجاني للحركة لمنظمة التحرير، ويؤسس للشراكة الوطنية من وجهه نظرها، ويثبت أقدامها أكثر في النظام السياسي الفلسطيني.

الموقف الإسرائيلي

شهد الموقف الإسرائيلي من المصالحة بين حركتي فتح وحماس مواقف مُتقاربة بين كافة الأحزاب داخل الحكومة الإسرائيلية، فقد عبر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "لن تعترف بالمصالحة بين "فتح" و"حماس"، لكنها لن تقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية، ولن تمنع تنفيذ الاتفاق، وستعمل مع الحكومة الفلسطينية في معابر غزة بالقضايا الإنسانية المتعلقة بالقطاع".[12]

في ذات الوقت، صرح نفتالي بينيت، رئيس حزب البيت اليهودي وقتها، عند توقيع اتفاق 2017، أن "الاتفاق سيؤدي إلى تشكيل حكومة إرهاب وطني"، وطالب بقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإعادة العقوبات التي فرضت على الفلسطينيين في العام 2014 بعد توقيع اتفاق الشاطئ للمصالحة، وطالب بوقف المفاوضات، التي اعتبر مجرد عقدها مع الفلسطينيين "تنازلًا إسرائيليًا لهم".[13]

بعد ذلك، سمحت إسرائيل بنقل أموال قطرية إلى قطاع غزة بعد تفاهمات بين قطر وإسرائيل والأمم المتحدة تتضمن توفير الوقود لشركة الكهرباء في القطاع، وأن تدفع قطر 15 مليون دولار شهريًا لحركة حماس لدفع رواتب موظفيها، وهو ما دافع عنه نتنياهو بأنه "يشكّل جزءًا من إستراتيجية أوسع نطاقًا، تهدف للإبقاء على الانقسام بين حركتي فتح وحماس"[14]، ما خفف الضغوط التي تتعرض لها الحركة جراء العقوبات المفروضة عليها من قبل السلطة الفلسطينية، لإجبارها على تسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق.

في هذا السياق، سمحت إسرائيل بإدخال الأموال القطرية؛ لحاجتها إلى تهدئة جبهة قطاع غزة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، ولأنها تدرك أن ذلك سيشجع "حماس" على التشدد في مطالبها التي تتعلق بالتوصل إلى اتفاق مصالحة.

تمتلك إسرائيل القدرة على عرقلة أي اتفاق للمصالحة بين الفلسطينيين، فهي تضع شروطًا لأي اتفاق فلسطيني، تقضي باعتراف "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية، و"نزع سلاحها"، ووقف حفر الأنفاق وإنتاج الصواريخ، والإفراج عن "جنود إسرائيليين" محتجزين في غزة.[15]

موقف المحاور العربية والإقليمية

هناك تقارب في المواقف بين حركة حماس وبعض الدول العربية والإقليمية، وتمثل ذلك بتقديم الدعم المالي للحركة، وهو ما يساهم في تعزيز حكم الحركة لقطاع غزة، إذ ساهمت قطر من خلال الأمم المتحدة في توفير الوقود لمحطة الكهرباء، وانتهجت آلية جديدة لإدخال أموال تُقدر بـ 150 مليون دولار تُدفع كرواتب للموظفين في قطاع غزة، على مدار ست أشهر، بدأت في تشرين الثاني 2018.

برز دور جديد لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال دعم محمد دحلان ، القيادي المفصول من حركة فتح، في تقديم مساعدات مالية وإغاثية لعدد كبير من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من خلال اللجنة الوطنية للتكافل، إضافة إلى تقديم أموال لعائلات ضحايا الانقسام الفلسطيني، وكمساعدات طبية وأدوية لوزارة الصحة في غزة، فضلًا عن حالة التقارب السياسي بين "التيار الإصلاحي" الذي يقوده دحلان مع حركة حماس، وهو ما تخشاه قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله .

الموقف المصري

تواجه القاهرة تحديات كبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، فقد فشلت الجهود السابقة في التوصل إلى صيغة توافقية تُنهي الانقسام، وتعيد الدور للمشهد السياسي الفلسطيني المُوحد، خاصة في ظل تدخل بعض الدول العربية في الشأن الفلسطيني من خلال تقديم دعم مالي لقطاع غزة.

تملك مصر دورًا فاعلًا من خلال توافق القوى الفلسطينية والعربية والإقليمية على دورها في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني، فهي تملك شريان الحياة بالنسبة لحركة حماس، وهو معبر رفح ، الذي من خلاله تطل "حماس" على العالم، وهو أيضًا المفتاح الذي تريد "حماس" من خلاله تخفيف الحصار صحيًا وتعليميًا وإغاثيًا وإنسانيًا، وصولًا إلى منطقة تجارية حرة.

في هذا السياق، تدرك مصر أن "حماس" تريد فتح علاقات سياسية إيجابية مع القاهرة، وهو خيار إستراتيجي لحماس وليس تكتيكيًا، لذلك تتفهم مصر احتياجات "حماس"، وتحاول أن توظّف ذلك للضغط عليها لقبول المصالحة.

كما تملك القاهرة أوراقًا ضاغطة على السلطة والرئيس عباس من خلال موقع مصر الاعتباري والنفوذي من بين الدول العربية، وأن مصر الوحيدة المحتكرة الملف الفلسطيني، ومن الصعب على أي دولة أن تقوم بدور في المصالحة الفلسطينية بمعزل عن مصر، هذا إلى جانب دور مصر المحوري في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، إذ لا تستطيع السلطة الفلسطينية اتخاذ أي قرار مصيري في المفاوضات مع إسرائيل دون موافقة القاهرة.[16]

تدرك مصر حجم الصعوبات التي تعترض جهودها لإنجاز المصالحة، ومع ذلك من المرجح أن يستمر عملها مع الطرفين من أجل التوصل إلى صيغة توافقية للمصالحة، لأن ذلك يعزز دورها ومكانتها الإقليمية، وكذلك من أجل منع تدهور الأوضاع في قطاع غزة أو انفجار مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، خوفًا من الفوضى، أو تحول قطاع غزة إلى بيئة داعمة للإرهاب.

خاتمة

أدت عوامل عدة، محلية وإقليمية ودولية، إلى فشل جهود المصالحة، أبرزها محليًا عدم توفر إرادة سياسية لدى طرفي الانقسام، من خلال التوافق على صيغة مشتركة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية. وأما إقليميًا فتتدخل بعض المحاور الإقليمية في مجريات الحوار الفلسطيني، من خلال حالات التقارب السياسي والفكري مع بعض الفصائل الفلسطينية عبر تقديم الدعم المالي لها لإطالة أمد الانقسام وإفشال الجهود المصرية في تحقيق المصالحة. وأما دوليًا، فتمارس بعض الأطراف ضغوطًا كبيرة على الفلسطينيين من أجل عدم التوصل إلى اتفاق المصالحة، تنفيذًا لسياسات داعمة لوجود إسرائيل وعدم توحيد الفلسطينيين لأنفسهم.

لا يزال تأثير هذه العوامل ظاهرًا على أرض الواقع، وبشكل ملموس، وهذا يُرجح فشل الجهود المستقبلية، في ظل استمرار مواقف الأطراف الداخلية والتأثير السلبي للبيئتين الإقليمية والدولية.